第29回「過労死と働くことの意味」

◆働くことの意味を若者はどう考えるか

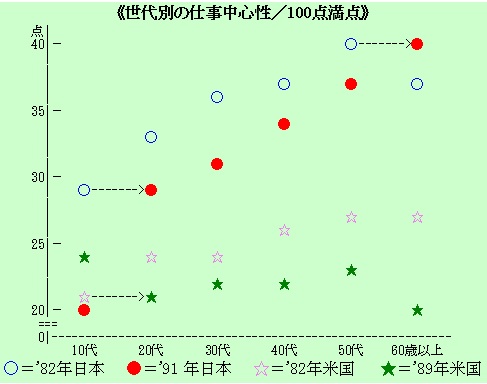

日米欧の社会心理学者によって「働くことの意味」を調べる国際調査が、'82年と'90年前後の2回にわたって実施されている。週16時間以上働く人にアンケートして、「レジャー、地域社会、仕事、宗教、家庭」の5部門が、それぞれの個人生活の中でどれくらい重要に思えるか、合計100点になるよう配分してもらい、回答者の属性別に集計している。仕事に対して与えられた点数を「仕事中心性」と名付けることにしよう。ほぼ10年の間隔を置いた調査で仕事中心性がどう変化したか、'92年に取材した。この調査についてインターネット上に情報提供サーバーはなく、「リーダーシップの行動科学」という簡単な書籍紹介でしか存在しないので、日米分について、調査結果のエッセンスを、世代別にまとめたグラフで紹介する。

調査結果でまず注目されたのは、各世代の「仕事中心性」は年齢を加えることであまり変化しないと分かった点である。「40点」と答えてはばからないなど、'82年日本の40代、50代の仕事人間ぶりは明らかで、日本人の場合、その下の30代も年を取れば、つまり10年近く経た'91年調査で40代にもなると上の世代に習って仕事人間化すると予測されたのだが、実際は上がるどころか多少下がってしまった。米国の場合も2つの調査の間隔が10年近くあるから、ひとつ右へずらして見ることで同一年代の仕事中心性が、10年後どうなったのか読みとることができる。10代から20代へかけては日米とも変化しなかったという意味で「水平矢印」でつないである。

調査結果でまず注目されたのは、各世代の「仕事中心性」は年齢を加えることであまり変化しないと分かった点である。「40点」と答えてはばからないなど、'82年日本の40代、50代の仕事人間ぶりは明らかで、日本人の場合、その下の30代も年を取れば、つまり10年近く経た'91年調査で40代にもなると上の世代に習って仕事人間化すると予測されたのだが、実際は上がるどころか多少下がってしまった。米国の場合も2つの調査の間隔が10年近くあるから、ひとつ右へずらして見ることで同一年代の仕事中心性が、10年後どうなったのか読みとることができる。10代から20代へかけては日米とも変化しなかったという意味で「水平矢印」でつないである。

取材した当時の私には、新しい調査で日米10代の回答が示す奇妙さが気になってならなかったが、その意味は分からなかった。'91年日本の10代仕事中心性は「20点」と年上世代からかけ離れて落ち込み、米国の現役引退世代なみになった。逆に'89年米国の10代は「24点」と、年上のどの世代よりも仕事中心性が高くなった。日米逆転した状態であり、これで変化しないなら、この先どうなるのか。

「平成7年度国民生活白書(要旨) 戦後50年の自分史−多様で豊かな生き方を求めて」を読んでいるうちに、上のグラフの意味を解くデータに出会った。まず「ある時に就職した若者が何年か後に何倍の給料を得たかをみてみると(第I-2-16図)、1935〜39年生まれの世代は40〜44歳の時に20〜24歳の時の4倍の実質賃金を得たが、1950〜54年生まれの世代は2倍の実質賃金しか得られなくなっている。実質賃金の上昇は企業の成長と経済全体の成長があいまって生じたものであるが、かつての高い賃金上昇により、企業への帰属感をより高めた人も多かったと考えられる。また、逆に世代が若くなるほどこの倍率が低下していくことは、労働者の企業に対する期待を低下させることになると考えられる」。50代が示した高い仕事中心性の主要な正体はこれだろう。

そして、「若年層においては新たな勤労意識の萌芽がみられる。『選好度調査』において『気に入った仕事なら私生活を犠牲にしてもかまわない』という考え方への賛否を尋ねたところ(第I-2-27図)、『そう思う』という回答の割合(『そう思う』と『どちらかといえばそう思う』の合計)は、男性の場合、50歳代が最も高く、以下40歳代、30歳代と下がり続けるが、20歳代になると再び上昇し、50歳代とほぼ同じ割合となっている」。このパターンは、'89年米国の仕事中心性調査結果と同じではないか。そういう意識の国内の若い世代が、実際に仕事を始めてみると極端に低い仕事中心性しか回答しない理由は、過労死に象徴される職場環境の悪さしか考えられない。

◆過労死「職場体質」は変わったか

過労死をごく特殊な職場の問題と考えている方はいないだろうか。決して一部の人の問題ではない。'92年段階について調べた経済企画庁の労働時間データが「1994年1月・2月」に紹介されている。「サービス残業や持ち帰り残業などを含めた男性サラリーマンの年間労働時間は92年で2500時間にも達し」「6人に1人は3100時間を超す“超長時間残業”に従事、社会問題化している過労死の大きな要因になっていると指摘」。補足すると、円高による経済激動期に当たり、最悪ともいえる'88年当時、年間労働時間3100時間を超す男性は4人に1人もいた。週に60時間以上の労働であり、過労死予備軍と呼んで差し支えないと思う。それが不況に入った'92年でも、6人に1人なのだ。

再び「平成7年度国民生活白書(要旨)」。「製造業の年間総労働時間の推移を、個人側からの調査である総務庁『労働力調査』、企業側からの調査である労働省『毎月勤労統計調査』でみると、共に労働時間は減少する傾向にある(第I-1-40図)。労働省調査でみると総労働時間は、1993年に初めて2,000時間を下回り、94年には1,957時間(調査産業計では1,904時間)となっている」が、第I-1-40図から読めば、労働者側の調査でサービス残業なども含むと思われる「労働力調査」の総労働時間はまだ2200時間はある。企業側の調査、つまり労働対価を支払った分の労働時間と、労働者側の意識にある労働時間との差は依然として開きっぱなしである。最初に取り上げた判決の例、過労死自殺した電通社員は「5カ月間の平日の時間外勤務時間は、265.5時間で、平日の平均残業時間は約2.41時間」と申告していたが、「管理員巡察実施報告書上はAが休日も含めて約5日に2日の割合で深夜午前2時以降に退館した旨記載されている」。この差を埋めない限り、悲劇は繰り返されると言わざるを得ない。

死に至るまでなぜ働くのか、その動機について「モチベーションと過労死」がケーススタディをしている。自動車設計技術者、ファミリーレストラン副店長、広告ディレクター、外国人の海事鑑定人、女性銀行員それぞれが「当時の日本の労使構造、あるいは経済構造が必然的に働く人々を残業などといった苛酷な労働を強いていた面があったのは否めない。しかし、個人の視点から見る限り、こういった強制力によるというよりは自発性、合意の力や企業への忠誠心などといったモチベーション的な要素が含まれていたように思う。そして彼らの労働に対する動機、モチベーションは経済的動機付け、社会的動機付けではなく内発的動機付け(マイケル・アージル、1983)に属する。マズローの欲求階層モデルで説明するならば、『自己実現』の欲求に当たる」から「たとえ非人間的であっても仕事を中途放棄できなかったのである」。期待された責務の遂行なり、高卒・外国人・女性などのハンディキャップ克服なりに自分を賭けた結果と分析する。

「日本産業衛生学会 産業疲労研究会 会報〜No.3 1994年3月1日」に、過労死に関連して研究者のコメントがまとめられている。今回のコラムの文脈からは取り上げにくかったが、この問題に心のある方には産業医の意見も参照されることを奨める。

◆克服にどんな知恵があるのか

労働側の代表、連合はどう考えているのか、「ゆとり・豊かさ」のシンボルとして掲げられているのは1,800時間労働である。「年間総労働時間1,800時間達成に向けた実行計画」を見よう。「考え方」の柱になっているのは「(1)所定労働時間1,800特間を実現する。(2)所定外労働を1年間150時間以下に削減するとともに、所定外労働等の割増率を引き上げる取り組み」であり、加えて有給休暇制度も取り上げられている。この4月から一律に週40時間労働制になったが、これだけでは所定労働時間だけで2,080時間になってしまう。週休二日制に加えて、国民の祝日や夏・冬の特別休暇で21日分を足して初めて1,800時間労働になる。これを前提にして、さらに有給休暇で20日休むとして、それに対応する150時間分くらいまで所定外労働、つまり残業を許しましょうとの考え方である。

中央労働基準審議会で、従来、時間外労働の上限(年間360時間)を決めている指針は行政指導の目安にすぎなかったものを、労働基準法に盛り込んで法的根拠を与える動きになっている。しかし、罰則は付かないようで、労働側には大きな不満が残る。

経営側の団体、経済同友会は3月に「『学働遊合(がくどうゆうごう)』のすすめ いつでも学び・働き、その楽しさを感じられる社会を目指して、企業は意識を変え、行動する」との提言をしている。直接に過労死を問題にしているのではないが、従来の企業行動ではもう世界に通用しないとの意識は鮮明である。「われわれは、これまでの『来たるべき将来像や求められる人間像を描き、これらを実現するために教育改革は必要である。そのために行政・学校・企業に行動を求める』という方向ではなく、『教育改革の実現を困難にしている過度の受験競争や学歴社会などの【ゆがみ】を是正するため、社会の意識改革をうながす』という方向で新たに提言をいたしたい。その発信は、企業の制度・行動が、社会の意識に大きく影響していると認め、『まず、企業自ら意識改革をし、行動する』という実行宣言の形で行いたい」

「『いつでも学び・働ける』環境の中で、個人は、自らの価値観とやりたいことを明確にし、さまざまな能力を積み重ねながら成長する。企業も、企業自らの価値観・目標や、どのような能力を持った人材を求めるのかを明確にし、個人に活躍の場を提供する。その結果、個人も企業も価値観と目標は多元化し、能力もさまざまなものが認められるようになる。こうしたことによって、『何をしたいのか』『何ができるのか』を若者が考えようとしない『入った者勝ち』の『入り口文化』はなくなり、また、企業内部においても、学校歴・年齢・性別・国籍と関係なく、意欲と能力を発揮することが必要となる中で、一人一人は自らの価値観と能力を明確にしながら、それぞれの分野で競争していくことが求められる」。さまざまな価値観を認め合うなら、確かに過労死はなくなるだろう。経営側の理念としてはそれなりに理解できるが、大小、個別の企業に実行の力はあるだろうか。

「ニューファクトリーのガイドライン」には、行政が考える労働現場の改善案がある。そして「都内中小工場におけるNF化実態調査 調査結果の概要」は、東京都が調べているのだが、資金や人材・時間の余裕がなくて実態改善は容易でないようだ。

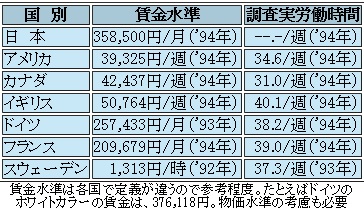

「海外労働事情(世界28カ国の賃金、労働時間、労働費用の実情)」から、欧米各国との比較を引用してみたい。

空欄になっている日本の労働時間に、どの調査の数字を使うかで見方は変わる。「平成7年度国民生活白書(要旨)」から読みとると、企業が賃金を支払った分の労働省調査からなら「37.6時間」が入るが、労働者側による総務庁調査ならば「42時間」を超える。実は労働省調査で労働時間減少は下げ止まっていて、少し景気が上向くと残業を増やす傾向が見える。実態に近いと思える後者の数字をベースに、企業行動を変えさせるために労働政策として何らかの手を打つのが当然に思える。時間外労働の賃金単価を所定内の75%増し、あるいは2倍にでもすれば、確実に企業は変わる。労働分配システムに政府が介入するのはまずいが、これは競争にルールを課すだけだ。

空欄になっている日本の労働時間に、どの調査の数字を使うかで見方は変わる。「平成7年度国民生活白書(要旨)」から読みとると、企業が賃金を支払った分の労働省調査からなら「37.6時間」が入るが、労働者側による総務庁調査ならば「42時間」を超える。実は労働省調査で労働時間減少は下げ止まっていて、少し景気が上向くと残業を増やす傾向が見える。実態に近いと思える後者の数字をベースに、企業行動を変えさせるために労働政策として何らかの手を打つのが当然に思える。時間外労働の賃金単価を所定内の75%増し、あるいは2倍にでもすれば、確実に企業は変わる。労働分配システムに政府が介入するのはまずいが、これは競争にルールを課すだけだ。

1ドル80円台で騒いでいた時期に過労死に代表される労働者の過大な負担をもとに、国内の輸出企業は1ドル100円、110円に耐えられる体質を作り上げた。為替レートが125円前後の現在、膨大な貿易黒字を重ねるだけで、国内景気は沈み込んだままだ。本当に働いてる人に相応のお金を支払って国内の消費を活性化するほうが、あるいは高価な時間外賃金を嫌って新たな雇用が生まれるほうが、赤字国債を積んで公共事業を増やすより、はるかに健全な景気浮揚策にもなると私は考えているが、いかがだろう。