第87回「日本の医療その病巣を点検する」

◆老人医療負担で健保組合は大赤字

サラリーマンが加入している健康保険組合の連合会は4月「平成12年度の予算状況」で、全組合あわせると年間3300億円の赤字を見込んでいた。この通常国会で健保法と医療法の改正案が廃案となったため、さらに巨額、4000億円を超す赤字を背負う。この赤字は近年、老人医療費の急増に歯止めがかからず、健保や国保がその7割を拠出、残りを公費でみる仕組みになっているためだ。

既に年金をめぐって、もらいすぎの高齢世代と、受取額に比べ保険料を払いすぎになる若い世代という対立関係が生まれつつある。遠い先の老後の話ではなく、目先の懐具合でも世代間の対立が激しくなりそうだ。

第一生命のレポート「新しい老人医療保障システムは自助努力併用で」は「老人は果たして社会的弱者か」と疑問を投げかける。70歳以上の所得水準は年金など所得再配分の仕組みをくぐると20代を上回り、30代の世帯と変わらないと分析している。

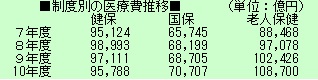

老人医療費抑制がきかない理由のひとつは、医師過剰が現実のものになっているからだと考えられる。健康そのもののお年寄りは少数であり、医療の対象にすれば、医師のさじ加減でどうにもでもなる存在と言える。医療費の伸び方を厚生省の統計から見よう。

10年度当初には、わずかながら診療報酬などの引き下げが実施された。健保分ではそれが反映されているのに、老人保健では消し飛んで逆に年間6000億円を超える大増加なのだからたまらない。

10年度当初には、わずかながら診療報酬などの引き下げが実施された。健保分ではそれが反映されているのに、老人保健では消し飛んで逆に年間6000億円を超える大増加なのだからたまらない。

さらに、厚生省が取りまとめた速報によると、11年度では老人保健の医療費増加は9000億円に達し、国民医療費全体の伸び1兆円の大半を占めている。

◆医療費膨張に医師過剰の影

厚生省の「医療保険制度改革を考える」ホームページにある「医療提供体制の現状」に「必要医師数と供給医師数の推計」がグラフとして示されている。10年度の時点で医師が過剰に転じたとする。過剰幅は瞬く間に数千人に,やがて2万人にも膨らむ。

広島大医学部の学生グループがまとめたレポートを,私の連載コラム第15回「医療費をめぐる攻防が本格化した」で紹介した。リンクは現在は切れているが,「医師数の増加が医療需要を生み出すという傾向は否定できない事実であり、医師数の増加に伴う医療費の増加についての影響は、病院勤務一人当たり年8,000万円、開業医一人当たり年6,000万円になるという試算もある」とあった。各種の診断技術が発展した現在はもっと膨らんでいるかもしれない。磁気共鳴断層撮影など高度な機器による検査漬けにすれば、いくらでも稼げる。

もちろん、医師は過剰ではない、もっともっと必要だとする考え方もある。余っているのは都市部だけだとも。また、米国では医師・看護婦ともずっと多くて医療費はGDP比で日本の2倍ほどもあり、それなりに水準の高い医療が実現している。

問題はどれだけの医療水準をめざし、どれほどの金額ならば将来ともに社会的に負担していけるか、きちんと詰めることだ。医療費抑制にだけポイントを置く政府に,そうした視点は希薄である。

一方、医師の側も既得権益を守りたいのが本音であり,利益代表である代議士による発言文書「第4次医療法改正について」にこんな部分がある。

「従来、厚生省は日本の医療機関の薬価差について『1兆円超』と繰り返してきました」「昨今、薬価差解消で関係各方面の意見が一致し、技術料への振り替え論議が焦点となった途端に、4,700億円しか薬価差は存在しないと言いはじめたのです。私の試算では現在でも薬価差は1兆8,000億円あります。これを正当に技術料へと振り替えるよう、強く働き掛けていきます」

薬価差とは、健康保険の支払いで認められた薬の値段よりもずっと安く、薬を病院が仕入れられることから生まれた副収入だ。医師の側は上記のように、これを技術料として振り替え、公認させようとしている。こうした薬をめぐる不透明さも老人医療費急膨張の一因である。高齢者に対して薬剤の自己負担分を昨年7月から一部免除したことが大きく作用し、外来通院での投薬が増えた。6月までの老人医療費増加率8.8%が、10.7%へと一段と増した。

投薬について専門家によるこんな指摘がある。「外国の医療制度について学びましょう」の「医療改革の勧め−ドイツの体験から考える」は言う。「日本の病院でこんな経験をした。心臓のバイバス手術を受けた患者に七種類の薬が出ている。主治医にそれぞれ何の薬かと聞くと、分からないと言う。そばにいた看護婦に聞いても分からない。カルテを取り寄せ、一つ一つ確かめると、本当に必要だと考えられる薬はわずか二種類しかなかった」

◆足りない人手と決定的な情報欠如

医療過誤の報道がいつごろから増えているのか、全国紙のデータベースで調べてみた。「医療」と「ミス」を両方含む記事数を見ると、95年までは年間50から80件程度だが、96年に107件、97年192件、98年170件、99年336件、2000年は7月半ばで300件に迫っている。老人医療費が急増して健保分を上回り始めた97年あたりに転換点があるのは、偶然の一致だろうか。

厚生省から、全国の病院で調査したレポート「看護のヒヤリ・ハット事例の分析」が公表されている。今回は特に看護職員の注射をめぐって、相手を間違えそうになったケースなどが調査されている。実際に事故に至った例ではないが、検討結果のまとめは示唆的である。

「対象(患者)に関するヒヤリ・ハット体験は各人にとって印象に残りやすいということも影響して割合が高くなった可能性もあるが、少なくとも921/(総事例数)11,148事例(8.3%)という高率で体験者が存在したことを考えると、注射業務の最終過程での患者確認のあり方について、これまでの人間による確認のみでよいのか考え直さざるを得ないのではないかと思われた」

患者数に対して看護婦が少ないことは比較的知られていると思う。具体的な数字をあげると、一般病棟では日本の看護婦は1人で患者1.89人を担当しているのに、ドイツでは1.37人、英国は0.56人、米国に至っては0.42人でしかない。廃案になった第4次医療法改正案はこの底上げを意図していた。人手不足による絶対的な忙しさが過誤の背景にあると考えて、間違いなかろう。

一方、乳ガンでの乳房切除が全くの誤診によるものだった報道などを知ると、自分がかかっている医師の診断は正しいのか、疑いたくなる人が出よう。主治医以外の意見「セカンド・オピニオン」を求める道筋がもっと整備されていれば、不幸は防げたかもしれない。米国では広く普及しており、国内でも動きが出てきた。

ボランティアの弁護士や医師、市民でつくる「医療改善ネットワーク(MIネット)」は現在、会員250人あまり。セカンド・オピニオンの問題だけでなく、「手術患者取り違え事故防止ガイドライン」の提案などにも取り組んでいる。

医師の立場から、主治医に対してどう手続きを踏んだらよいか解説してくれる、実用的なアドバイスとして「『セカンドオピニオン』が考えられるとき」をあげておく。

私が一番指摘したいことは、セカンド・オピニオン以前の問題として、主治医を選ぶ際に適切な情報があっただろうか、という点である。手近な病院、医院か、友達からの口コミで選んでいる程度ではないか。一般の人には病院の一覧表すら手に入らず、電話帳を見るのがせいぜいだろう。その病院にどんな医師がいるのか、知るよしもない。

インターネット上に、みんなが情報を持ち寄って医療データベースを作ろうとする萌芽が見られる。例えば、「全国10万件以上のお医者さんガイド」は簡単な検索サイトであると同時に、患者や医師からお薦め情報を持ち寄ってもらうシステムも作っている。検索エンジンで「名医」と入力すれば類似のページが見つけられる。「Dr.NAVI」と称する、医療検索エンジンへのリンク集もある。また、情報源として「名医インタビュー」のようなページも現れている。

医師の側は医療情報システムを整備しているのに、患者側にはなかった。有料の紹介サービスもネット上で散見されるようになった。情報の信頼性は大丈夫か問題は残るが、変化は確かに現れている。自分の身を守るという意味で、医療は情報にお金を掛けてよい、あるいは掛けるべき存在だと思う。