第681回「中華ヘッドフォンが発掘、レコード録音の真実」

(続編第684回「中華ヘッドフォンに習い重低音増強で臨場感」)

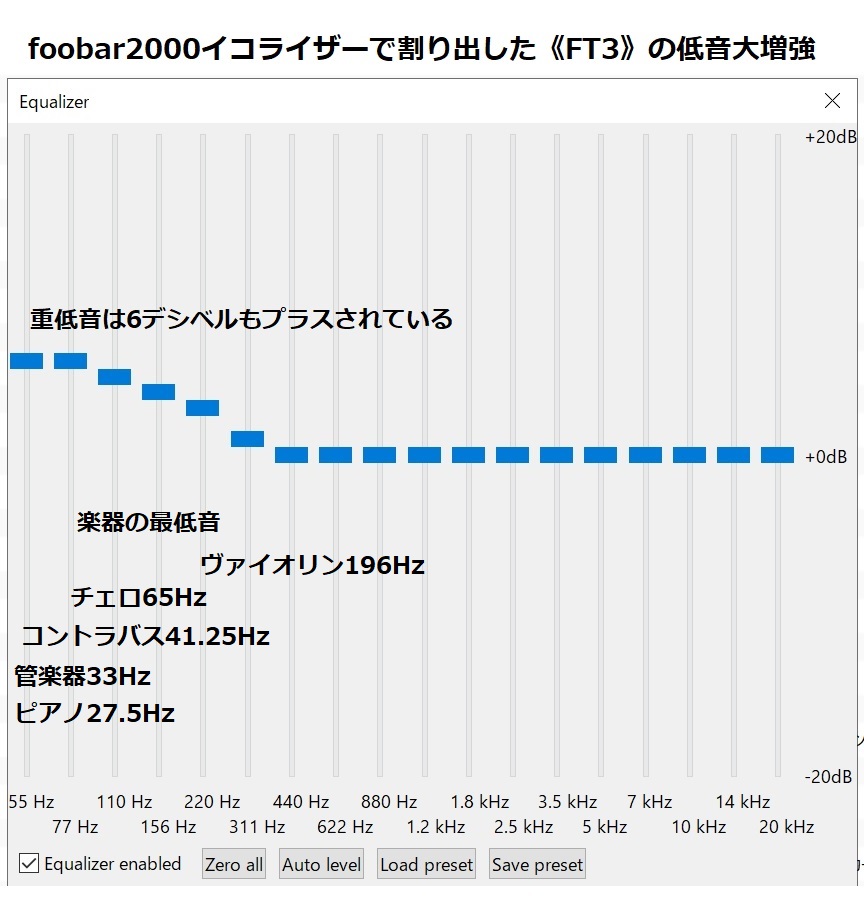

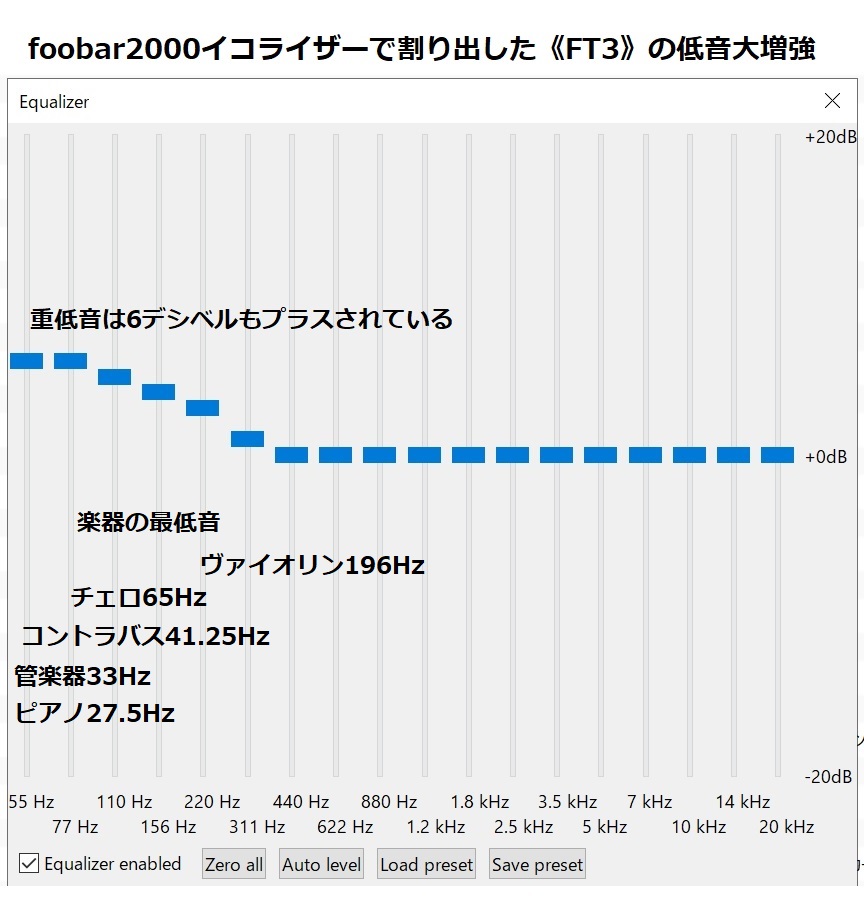

第679回「中華ヘッドフォン、古い名演が見違える迫力に」でFIIO《FT3》ヘッドフォンで思わぬ発見をし、その意味を探究するとレコード時代の音楽録音には共通した弱点があると見えてきました。1980年代からのデジタル盤と違ってレコード盤に再生針がたどる溝を刻まねばならず、大きな音を入れて溝幅を大きくし過ぎれば隣の溝と干渉してしまいます。技術的な防護策は講じられていたものの、振幅が大きい低音域は自粛せざるを得なかったのです。《FT3》の再生特性を調べると異常に低音を増強していて「純音楽用」とは思えず、映画用に低音迫力増強したと考えれば納得できます。掟破りの大増強がレコード時代の名演奏で隠れていた低音域の迫力を顕在化したと考えます。クラシック音楽に限らず、ポップスでも効果抜群でした。以下が《FT3》低音増強特性です。

アプリ「foobar2000」のイコライザーを使って、《FT3》と低音域の音色感が似ている独ベイヤーダイナミックのモニターヘッドフォン《DT1990PRO》とで聴き比べ、再生特性を割り出しました。バイオリンにはほぼ影響しない300ヘルツ以下の低音域で増強され始め、重低音域に向かうほど増えて最高6デシベルは上がっている感じです。映画音響の迫力化は試すと歴然です。

アプリ「foobar2000」のイコライザーを使って、《FT3》と低音域の音色感が似ている独ベイヤーダイナミックのモニターヘッドフォン《DT1990PRO》とで聴き比べ、再生特性を割り出しました。バイオリンにはほぼ影響しない300ヘルツ以下の低音域で増強され始め、重低音域に向かうほど増えて最高6デシベルは上がっている感じです。映画音響の迫力化は試すと歴然です。

前回、比べた独ゼンハイザー《HD800》にイコライザーで低音増強を掛けても同じ感じには聞こえません。第679回で「筋肉質で透明感がある低音」と書いた《FT3》重低音の力感が無いと、同じダイナミックさは出ないようです。

レコード録音の限界「20デシベル」が問題だった

名演奏のダイナミック化は録音機材が弱かった60年代ステレオ初期までだろうと思っていたのですが、1974年録音、リヒテルとマタチッチによる「グリーグ ピアノ協奏曲」の貧弱な音響が迫力の演奏に化けて驚かされました。決定的だったのが1977年録音、ポリーニとアバドにシカゴ響の超強力演奏陣で米グラミー賞と英グラモフォン賞を受賞した名盤「バルトーク ピアノ協奏曲集」です。録音はかの独グランフォンで本来なら名録音となるべきなのに、平板な音響でがっかりしていました。バルトーク特有のごりっとした低音の塊はレコード化が苦しかったのでしょう。しかし、これが《FT3》でかなり救済されるのです。

この時点でレコード時代の録音に限界があると気付きました。レコード溝の振れ幅が大きくなり過ぎないために、50年代にLPレコードが生まれた際にアメリカレコード協会が「RIAA曲線」を制定しました。振幅が大きい低音は最大20デシベルまで圧縮、逆に高音部は20デシベルまで増幅して溝に刻みます。再生時には正反対の処理でフラットな音に戻します。《FT3》の掟破り再生は低音部を26デシベルまで増幅したのと同じです。もしRIAA曲線が30デシベルまで圧縮だったなら、レコードにははるかに豊かな音楽が記録されたでしょう。

低音が出る楽器としてはパイプオルガンが代表的です。ヴァルヒャとリヒターでバッハ名曲を聴いてみると、絢爛(けんらん)たる中高音に比べ低音はとても禁欲的です。《FT3》で再生すると低音渇望が少しは癒された感じがします。実際のパイプオルガン低音を知るために欧州でバッハ演奏第一人者とも言われる小糸恵さんの「パッサカリアとフーガ」ハイレゾファイルを《DT1990PRO》で聴くと、《FT3》で再生のヴァルヒャよりもずっとずっと強く低音を鳴らされます。これではアナログレコードには出来ません。

ロックンロールの金字塔「ロック・アラウンド・ザ・クロック」など50-70年代洋楽ヒットは、いずれも《FT3》でビートの効いた低音部を取り戻します。周波数スペクトル付きで再生すると、かなりの低音スペクトルが入っていると見えるのに今一つ表に出ておらず《FT3》が肩を押した感じです。

《FT3》で現代の録音を聴くと明らかに重低音過剰ながら、70年代までのレコード時代録音の再生には不可欠に思えます。レコード時代録音はよく「リマスター」されて現代化が図られるものの、発売当時の高低音域バランスにとらわれています。50年代末から普及のマルチトラック録音テープが残っているならば、思い切って現代的なバランスで「リミックス」したバージョンを聴きたいと思うようになりました。

以下、第679回の「名演復活」発見後に色々なクラシック音楽を《FT3》で聴いてみた印象を列記します。

【チェロ最低音は65ヘルツ】

60年代が活動の中心で難病で夭折した女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレ。チェロ最低音は65ヘルツで《FT3》が大増強する音域に入り、エルガーやドヴォルザークのチェロ協奏曲で、伝説になっている彼女の巨匠性がはっきり感じられる演奏になります。

巨匠ロストロポーヴィチが弾くベートーヴェンのチェロソナタは63年録音。昔から大好きな曲目ながら、どうしてチェロがもっと朗々と鳴らないんだろうと不満に思ってきましたが、録音上の限界だったのでした。

【ヴァイオリン協奏曲はバランス回復】

超美音のヴァイオリニスト、ジノ・フランチェスカッティ。「迫力の点でもう一つ」「録音が古いのはしかたありませんが」とか残念がられるチャイコフスキー、メンデルズゾーン、ブルッフ、ラロなどヴァイオリン協奏曲集、管弦楽の迫力が戻って現役の名盤に救済です。

ヤッシャ・ハイフェッツのブルッフ「ヴァイオリン協奏曲」「スコットランド幻想曲」は60年代初頭録音。管弦楽の低音域が消えていると、それでなくとも技巧冴え冴えのヴァイオリンが目立ちすぎるのですが、バランスが戻ってきた感じがします。

【オーケストラの大変身】

ミュンシュとパリ管弦楽団のブラームス「交響曲第1番」やベルリオーズ「幻想交響曲」は名盤と聞いて入手したのに、「いかにフランスのオケにしても低音無さ過ぎ」と放置していました。ミュンシュらしい渾身の力に満ちた強奏が盛り上げる堂々たる演奏に変身しました。

バックハウスが弾くブラームス「ピアノ協奏曲 第2番」は4楽章の交響曲のよう構成で昔から愛聴してきました。豪快なピアノ自体が厚く響くようになった上に、軽く感じられていたベームとウイーン・フィルの低域から支える力がずしりと発揮されて本当に交響的に響き渡ります。

やはり驚愕の大変身はワルターです。半世紀ぶり、本格的なリマスターを施して2019年に発売の「ブルーノ・ワルター/ザ・コンプリート・コロンビア・アルバム・コレクション」を《FT3》で聴いた結果を書いていますが、もちろん昔の盤も持っています。欧州の音を志向していたワルターを偲んで、腰高な音作りを止め、高音の角を取り、低音を増強するリマスターになっています。旧盤に比べ60〜100ヘルツあたりの増強が目覚ましく、加えて《FT3》で聴くと低音弦や打楽器がたっぷり鳴り響きます。欧州の音でワルターを聴きたい――少年のころの夢が現実になりました。

※注:試聴方法=CDから「WMAロスレス」にPCで変換して蓄積、アプリ「foobar2000」や「TuneBrowser」から、パイオニア製の強力なヘッドフォンアンプ「USB DAコンバーター U-05」で《FT3》《DT1990PRO》《HD800》に

アプリ「foobar2000」のイコライザーを使って、《FT3》と低音域の音色感が似ている独ベイヤーダイナミックのモニターヘッドフォン《DT1990PRO》とで聴き比べ、再生特性を割り出しました。バイオリンにはほぼ影響しない300ヘルツ以下の低音域で増強され始め、重低音域に向かうほど増えて最高6デシベルは上がっている感じです。映画音響の迫力化は試すと歴然です。

アプリ「foobar2000」のイコライザーを使って、《FT3》と低音域の音色感が似ている独ベイヤーダイナミックのモニターヘッドフォン《DT1990PRO》とで聴き比べ、再生特性を割り出しました。バイオリンにはほぼ影響しない300ヘルツ以下の低音域で増強され始め、重低音域に向かうほど増えて最高6デシベルは上がっている感じです。映画音響の迫力化は試すと歴然です。

前回、比べた独ゼンハイザー《HD800》にイコライザーで低音増強を掛けても同じ感じには聞こえません。第679回で「筋肉質で透明感がある低音」と書いた《FT3》重低音の力感が無いと、同じダイナミックさは出ないようです。

レコード録音の限界「20デシベル」が問題だった

名演奏のダイナミック化は録音機材が弱かった60年代ステレオ初期までだろうと思っていたのですが、1974年録音、リヒテルとマタチッチによる「グリーグ ピアノ協奏曲」の貧弱な音響が迫力の演奏に化けて驚かされました。決定的だったのが1977年録音、ポリーニとアバドにシカゴ響の超強力演奏陣で米グラミー賞と英グラモフォン賞を受賞した名盤「バルトーク ピアノ協奏曲集」です。録音はかの独グランフォンで本来なら名録音となるべきなのに、平板な音響でがっかりしていました。バルトーク特有のごりっとした低音の塊はレコード化が苦しかったのでしょう。しかし、これが《FT3》でかなり救済されるのです。

この時点でレコード時代の録音に限界があると気付きました。レコード溝の振れ幅が大きくなり過ぎないために、50年代にLPレコードが生まれた際にアメリカレコード協会が「RIAA曲線」を制定しました。振幅が大きい低音は最大20デシベルまで圧縮、逆に高音部は20デシベルまで増幅して溝に刻みます。再生時には正反対の処理でフラットな音に戻します。《FT3》の掟破り再生は低音部を26デシベルまで増幅したのと同じです。もしRIAA曲線が30デシベルまで圧縮だったなら、レコードにははるかに豊かな音楽が記録されたでしょう。

低音が出る楽器としてはパイプオルガンが代表的です。ヴァルヒャとリヒターでバッハ名曲を聴いてみると、絢爛(けんらん)たる中高音に比べ低音はとても禁欲的です。《FT3》で再生すると低音渇望が少しは癒された感じがします。実際のパイプオルガン低音を知るために欧州でバッハ演奏第一人者とも言われる小糸恵さんの「パッサカリアとフーガ」ハイレゾファイルを《DT1990PRO》で聴くと、《FT3》で再生のヴァルヒャよりもずっとずっと強く低音を鳴らされます。これではアナログレコードには出来ません。

ロックンロールの金字塔「ロック・アラウンド・ザ・クロック」など50-70年代洋楽ヒットは、いずれも《FT3》でビートの効いた低音部を取り戻します。周波数スペクトル付きで再生すると、かなりの低音スペクトルが入っていると見えるのに今一つ表に出ておらず《FT3》が肩を押した感じです。

《FT3》で現代の録音を聴くと明らかに重低音過剰ながら、70年代までのレコード時代録音の再生には不可欠に思えます。レコード時代録音はよく「リマスター」されて現代化が図られるものの、発売当時の高低音域バランスにとらわれています。50年代末から普及のマルチトラック録音テープが残っているならば、思い切って現代的なバランスで「リミックス」したバージョンを聴きたいと思うようになりました。

以下、第679回の「名演復活」発見後に色々なクラシック音楽を《FT3》で聴いてみた印象を列記します。

【チェロ最低音は65ヘルツ】

60年代が活動の中心で難病で夭折した女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレ。チェロ最低音は65ヘルツで《FT3》が大増強する音域に入り、エルガーやドヴォルザークのチェロ協奏曲で、伝説になっている彼女の巨匠性がはっきり感じられる演奏になります。

巨匠ロストロポーヴィチが弾くベートーヴェンのチェロソナタは63年録音。昔から大好きな曲目ながら、どうしてチェロがもっと朗々と鳴らないんだろうと不満に思ってきましたが、録音上の限界だったのでした。

【ヴァイオリン協奏曲はバランス回復】

超美音のヴァイオリニスト、ジノ・フランチェスカッティ。「迫力の点でもう一つ」「録音が古いのはしかたありませんが」とか残念がられるチャイコフスキー、メンデルズゾーン、ブルッフ、ラロなどヴァイオリン協奏曲集、管弦楽の迫力が戻って現役の名盤に救済です。

ヤッシャ・ハイフェッツのブルッフ「ヴァイオリン協奏曲」「スコットランド幻想曲」は60年代初頭録音。管弦楽の低音域が消えていると、それでなくとも技巧冴え冴えのヴァイオリンが目立ちすぎるのですが、バランスが戻ってきた感じがします。

【オーケストラの大変身】

ミュンシュとパリ管弦楽団のブラームス「交響曲第1番」やベルリオーズ「幻想交響曲」は名盤と聞いて入手したのに、「いかにフランスのオケにしても低音無さ過ぎ」と放置していました。ミュンシュらしい渾身の力に満ちた強奏が盛り上げる堂々たる演奏に変身しました。

バックハウスが弾くブラームス「ピアノ協奏曲 第2番」は4楽章の交響曲のよう構成で昔から愛聴してきました。豪快なピアノ自体が厚く響くようになった上に、軽く感じられていたベームとウイーン・フィルの低域から支える力がずしりと発揮されて本当に交響的に響き渡ります。

やはり驚愕の大変身はワルターです。半世紀ぶり、本格的なリマスターを施して2019年に発売の「ブルーノ・ワルター/ザ・コンプリート・コロンビア・アルバム・コレクション」を《FT3》で聴いた結果を書いていますが、もちろん昔の盤も持っています。欧州の音を志向していたワルターを偲んで、腰高な音作りを止め、高音の角を取り、低音を増強するリマスターになっています。旧盤に比べ60〜100ヘルツあたりの増強が目覚ましく、加えて《FT3》で聴くと低音弦や打楽器がたっぷり鳴り響きます。欧州の音でワルターを聴きたい――少年のころの夢が現実になりました。

※注:試聴方法=CDから「WMAロスレス」にPCで変換して蓄積、アプリ「foobar2000」や「TuneBrowser」から、パイオニア製の強力なヘッドフォンアンプ「USB DAコンバーター U-05」で《FT3》《DT1990PRO》《HD800》に