第120回「負け組の生きる力・勝ち組の奈落」

・・・(創刊5周年記念)◆負け組だけが降りたのなら心配はしない

HotWired Japanの「稲葉振一郎の『地図と磁石──不完全教養マニュアル』」第1回「ニッポン社会の不平等化を考える──『勝ち逃げ』目指すヘタレ『中流』の行方は・・」が冒頭の主張を生む発信源になっているようだ。

そこでは、学力低下問題を実証的に扱ってきた苅谷剛彦・東大教授の仕事を引いて「低下が疑われるのは学力水準だけではなく、学習意欲でもある」「学力も学習意欲もただ低下したのではなく、とりわけて低い社会階層に属する家庭の(平たく言えば、貧乏人の)子供における低下が著しい」「このような学力・学習意欲の低い子供たちの方が、一見逆説的にも、現状に満足している度合いが高い」とする。

「学歴競争から主体的、積極的に『降りる』人々がはっきりと層として形成されつつある――苅谷の分析結果をそのように読むならば」「高度成長終了後の日本社会における『中』意識の解体のひとつの傍証であると言える」とまとめた上で、「『降りた』先どこに行くかと言えば、やっぱり反逆はしないで、競争の外側に自分たちなりの幸せを見つけて自足していく。そうやって結局、競争のシステム自体は存続していく」と述べている。

阿修羅「Ψ空耳の丘Ψ18」の「Re: 別の視点で見ないと堂々巡りに」で投稿者Fさんは、稲葉氏の論理の延長としてこう主張する。

「dandoさんの出来る子・出来ない子は、勝組と『降りた』組に対応するように思います。こうした評価自体を否定するグループに対して、評価システム導入だけではしのげない問題があるのではないか。『降りた』子供たち・大人たちは評価システムそのものをから降りているわけだから新しい評価システムを示しても降りつづけるでしょう。したがって適正な評価システムは『勝組』を生かすことにしかならない」

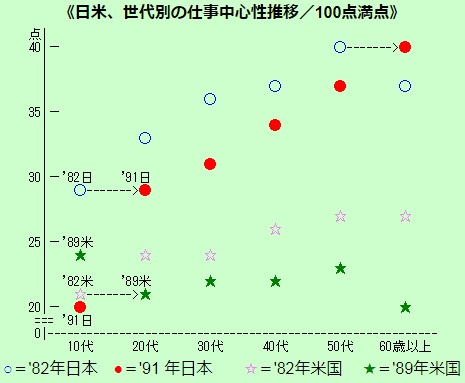

これは学力低下問題を額面通り、「出来ない子」の一部だけに限定的にとらえた見方だと思う。私たちが直面している社会現象は、はるかに規模の大きな地殻変動ではないか。それを示すデータをグラフとして、お見せする。

このグラフは以前にも第29回「過労死と働くことの意味」で使った。日米欧の社会心理学者による「働くことの意味」国際調査を、新聞の紙面で紹介するために私が作った。阪大にいらした三隅二不二さんらの仕事で、「リーダーシップの行動科学」(朝倉書店)に原調査は収録されている。

このグラフは以前にも第29回「過労死と働くことの意味」で使った。日米欧の社会心理学者による「働くことの意味」国際調査を、新聞の紙面で紹介するために私が作った。阪大にいらした三隅二不二さんらの仕事で、「リーダーシップの行動科学」(朝倉書店)に原調査は収録されている。

週に16時間以上働く人にアンケートし「レジャー、地域社会、仕事、宗教、家庭」の5部門が、それぞれの個人生活の中でどれくらい重要に思えるか、合計100点になるよう配分してもらう。これを1982年と91年の2回実施した(米国は89年)。日本人と違い、米国人は宗教に10点くらい配分してしまうから、日本の中高年で仕事中心性が断然高いといっても、日米間の差は見た目よりも小さいと考えてほしい。

社会心理学者たちは、この調査で一度身につけた仕事中心性は、ほぼ10年を経てもあまり変わらないことを知った。日本人は年を取るほど仕事中心になっていくのかと思っていたのに違った。中年世代ではむしろ、やや落ちる。

さらに不可解な現象が観察された。日本の10代で20点近くも劇的に仕事中心性が下がり、逆に米国10代では仕事中心性が上がって、年上のどの世代よりも高くなった。この結果、仕事中心性で予想もしない日米逆転現象が起きたのである。この時の日本10代こそ、1986年に中学校生徒数610万人のピークをつくった団塊ジュニア世代だ。

第95回「学力低下問題の最深層をえぐる」で、学ぼうという意欲を大幅に低下させた「新しい子どもたち」の登場は「団塊の世代の生き方のコピーとして現れたと考えば理解できることは多い」と書いた。「戦後の知性を批判し、偶像を破壊した割には自分たちが主役の時代になっても、新しいものを生まなかった。いや、主役になろうとせず、『老害』と呼ばれる世代に喜々として追従し続けた。第一次石油ショックの前に社会に出て就職してしまい、成長社会の中、右肩上がりの安寧をむさぼり、新しい路線を敷く必要すら感じず、前例踏襲主義の管理職になり高収入を得てきた。その生き方の反映である」と。

スポイルされているのは、限られた出来ない子だけではないのである。

そして、91年調査から再び10年を経た現在、このグラフがどのようになっているのか、予測するのは難しくない。大学在学時分からベンチャー設立に走る米国の若い世代は依然として高い仕事中心性を持ち、企業が希望退職者を募ると予定数を大幅に上回るようになった日本の中高年ではかなり下がっていよう。「X」に近い形に落ち着いているに違いない。もっとも、団塊の世代の多くは仕事中心と言いつつ、企業にしがみついているに過ぎないのだが……。

◆錯誤はジャパン・アズ・ナンバーワン時代に

文部科学省が推進している「生きる力」をつける新しい学力観は、学ぶ意欲が低下した「新しい子どもたち」に対応しようとしたものと言える。それなりの根拠があるのだろうくらいに考えておられる方は、次の発言を読んで愕然とされるだろう。

朝日新聞の「対談『学力低下』を考える:上」で、文部科学省の旗振り役として、各地を講演で走り回っている寺脇研氏はこ

う言う。

「だから、明確に言わないといけないのです。『全部百点とれるようにしますよ、だけど、その範囲はいままでより狭くします』と」「講演に行くと、最後に『いいお話だけど、何かだまされたような気がする』と言われる。リアリティーのないものを提示しているのは事実です。でも、現実をつくっていくには、いったん皆が信じてくれないと、動いていかない。万全の態勢を前提にものを変えるのは難しい。ただ、文部省が変わることで、皆さんも変わろうと思ってもらえるのではないか」

これは高度の専門知識をもつ行政、技術官僚であるテクノクラートの発言ではない。新興宗教教祖さまのお告げを信じるかどうかのレベルだ。新学力観は斬新に見えて過去の遺物の焼き直しであり、底の浅さは専門家から指摘されている。

小関煕純・群馬大教育学部教授による「研究における不易流行」の中で市川昭午氏のこんな指摘が紹介されている。新学力観「は知育偏重を批判しているが、新教育や進歩主義教育として大正時代から連綿と続いてきた考え方と変わらない。戦後の一時期にも、戦前の教育を主知主義と批判し、『問題解決能力』や『生きて働く学力』が主張されたが、うまくいかなかった」。 小関教授自身もこう指摘する。指導より「『支援』を重視した授業なるものを見たこともあるが、これまた授業の体をなさず、放任授業であった」

教科内容3割削減の新学習指導要領に先立つ13年前に、小学校に生活科が取り入れられた。今回導入の総合的学習の先駆とも言える経験重視の手法だ。その当時の旗振り役、中野重人氏が「学習指導要領における基礎・基本の経緯」で自ら、戦後の「生活(経験)主義の学力観」に触れている。「端的にいって、学校の生活化であったといってよい。しかし、この戦後の新教育は、数年にして、学力低下と無国籍の教育という批判にさらされることになるのである」

中野氏がさらに今回の新しい学力観について説明している部分を読んで、戦後期と断然違う差があるとはとても思えない。文部科学省は学力低下批判にさらされることは承知で、確信犯として新学力観に踏み込んでいったとみるべきだろう。

80年代、ジャパン・アズ・ナンバーワンの雰囲気と、もうひとつの要因が可能にした錯誤ではなかったか。都市部では子どもの中核部分は私学に去る状況にあり、90年には東大入学者で私学が公立を上回ったことに象徴されるように、成績上位グループは実質的に文部省の管轄から離れた。失敗したら国家的に取り返しがつかなくならないか――その恐れ、歯止めはなくなっていた。むしろ学力面でも校内活動面でも中核を失った公立校対策が急がれたのだろう。

しかし、「生きる力」導入は逆効果を生んでいると思う。動かない国、日本社会の中で「どう生きても同じさ」と感じている「新しい子どもたち」に、新学力観による、門外漢には禅問答のようで訳が分からない、あいまいな評価手法の導入は、こう生きればよいとクリアに教えるどころか、ますます「世の中、こんなものさ」と思わせたに違いない。

江森一郎・金沢大教育学部教授の「冷戦後の日本の教育と若者のゆくえ」に、その一端が現れている。

「文部省主導の90年代全般の政策は、それ自体の意図は了解されるが、この頃の政策はその結果に対する予知能力に欠けており、結果的に学校教育をさらに虚偽化した」「観点別評価を導入(93年から)し、積極性や協調性などの客観的に評価できないものを教師が内申書で評価するようにした。また、92年の生涯学習審議会がボランティア活動を生涯学習とし、国の規制緩和策でもボランティア活動の単位化を提言する雰囲気のなかで、入試の際の評価の対象として内申書でこれを評価する傾向を生じさせ、結果的に教師の生徒に対する心の管理を更に進行させた。さらに教師・生徒関係をさらに陰湿化・複雑化し、敏感な生徒は内申書の評価を良くしてもらいたい願望と、そういう含意を含んだボランティア活動ヘの参加への後ろめたさに悩んだ」

◆大学院重点化は一種の“詐欺”商法

「負け組」を挫くと同時に、有力大の大学院まで目指す「勝ち組」に対してまでも、文部官僚は政策的な裏切りをしてしまった。それが大学院重点化に始まる一連の動きだ。私の読者共作2「ポスドク1万人計画と科学技術立国」でポスドク問題は見ていただきたい。大量の博士号取得者が路頭に迷う悲惨が間もなく本当になる。それを招いた大学院重点化をみる。

ネット上からは参照できないが、1991年12月25日の朝日新聞「時時刻刻・東大『大学院重点』へ動く」は、本格的に学部と大学院を一本化する「学院構想」が潰れながら、これに東大内部では消極的だった法学部が重点化の先駆けになったいきさつを、石井紫郎学部長の話として、こう説明している。

学部改革の必要に迫られて「文部省と知恵を出し合って、教官を大学院に移したら、研究費が約25%、3000万円アップした。人員増は無理なので、助手の定員を教授や助教授に振り替えてもらった」

この年に出された大学審議会答申は欧米諸国と比べて貧弱な「大学院の規模を10年間で2倍程度に」と打ち出し、大学院定員を大幅に増やすことが条件になった。財政難の中で長く研究費が抑制されてきた他の学部、他の有力大学にとって、研究費25%アップは魅力だった。次々と重点化に飛びついた。人件費の伸び無しに、焦点の大学院定員を倍増できるのだから、大蔵省も嫌な顔はしない。

東大理学部の「理学部の大学院重点化について」を読めば、望んだ大改革が出来ずに、やむなく重点化を受け入れた心情が見える。「要するに、学部教育に関する限り、実質的にはこれまでと何も変わらないのです。何も変わらなくてどこが変革かという批判は甘んじて受けるつもりです。これはまだ事の始まりなのです。(ただし大学院の受け入れ予定数は修士課程で466名と大幅に増えました。理学部への進学受け入れ予定数が322名であることと比べてください。)」

その結果、大学の教官は研究費が増えてゆとりをもって研究できるどころか、超繁忙になった。もともと日本の大学院教育はきちんとした研究者養成のメソッドを持たない。固い種子を石器で割って食べる文化をチンパンジーが子に伝えるのに、ひたすら親は自分のすることを見せて覚えさせる。それに近いと言えば言い過ぎかも知れないが、知的鍛錬の系統的システムを持たないのに、大学院定員を倍増させれば嫌でも手間をそちらに回さざるを得なくなる。教官定員は増やしていないのだから、大学院がかつての学部のようになり、学部が高校の延長のようになったのは当然の成り行きだろう。これに企業が魅力を感じようか。

文部官僚は研究費大幅増と大学をだまし「安い投資と」大蔵をだますことに成功した。定員が増えたのだから、修了する博士課程卒業者は増える。本来はそれを収容できるアカデミックポストも増えていなくてはならないのに教官定員は変わらず、むしろ若手が就ける助手ポストは激減した。場当たりに考え出されたポスドク1万人計画で、当座の失業問題はしのいだが、ポスドクの任期が終わり、本格的に就職せざるを得ないこれからの対策は全く見えない。

国立大学協会に昨年6月に出された東大教官からの「若手研究者をめぐる状況とその改善についての意見書」は最後に解決に向けた提案を4項目書いている。しかし、今年になって日本育英会奨学金の免除制度がなくなるなど、文部科学省のしていることは、この提案とまるで反対方向に進んでいる。

みずほ銀行などの発足に伴う大規模システム障害を巡る第117回「いつまで手直し主義で逃げるのか」で「すべての顧客に対して従来サービスの仕様を引き継ぐのが、銀行が合併をした場合で最低限のルールではないか。これは驚くべき怠慢である。システム担当の役員はこんな常識的な指示さえしなかったと思われる」と書いた。歴代の文部科学大臣が官僚に対して政策的な整合性をとる責任さえ指示していないのなら、みずほの醜態はわらえない。

掲示板「研究する人生」の「東京大学教授、苅谷剛彦氏つてどう?」は、最近の苅谷氏講演会に出席した文部科学官僚が「教育政策が取り決められるプロセスにおいては国会や政治家が大きく絡むので、さまざまな責任を文部科学省のみに帰することはできない」と述べたと伝えている。読者の皆さんは納得されるだろうか。

《追補》(2002/6/29)

今回のリリースの後、東大教養学部の松田良一・助教授が高等教育フォーラムの「居眠り、必修科目化、検定外教科書、その他」で「今年の教養学部1年生は必修科目の授業中に平気で教室の出入りをする。客観的データはないが、授業中のおしゃべりも例年より多い気がする。レポートの宿題を課すと声を上げて文句を言う。原因は自分の『講義力低下』かと頭をかかえる。でも、同僚もそう感じているらしい」「これが『講義力低下』が進んだ私の邪推なのか、それとも全国的に起きている現象か。後者だとしたら大変だ」と書かれていた。

こうした現象は高校を含めて、既に各地で観察されていたものだと思う。「勝ち組」牙城のはずの東大にも、とうとう来た――私の印象である。学習指導要領改定による「ゆとり教育」や「甘やかし評価」がその表層を修飾しているだろうし、大学にさえ入れば、後はだれもきちんと評価が出来ない日本社会のシステムに深いところで毒されている。

小泉改革は既得権益の見直し、社会の流動化、競争社会化を掲げた。競争社会は社会の「負け組」には不利なはずなのに、今年に入るまでは圧倒的な支持を得た。「この国はこのままではいけない」という草の根の思いが、「抵抗するなら自民党を壊す」とまで言う、かつて見ない戦う姿勢に共感した。日々、真剣に戦わぬ生き様の総体が日本社会の停滞を生み出してしまったことに薄々気づいたからこそ、若者にも小泉支持が目立ったと思う。しかし、全体としてのモチベーション低下は一時の気分で押し止められるものではない。

連載の第106回「小泉内閣が既に変革した若者の心」の後半で書いたように社会の隅々にまで具体的な変革の手を加えること、大学

改革問題で再三取り上げてきた、きちんとした評価システムが社会の様々な局面で働くようにすることが是非とも必要なのだ。