第163回「ビールはこんなに遠くに来てしまった」

この夏、大変な暑さなのに、ビール大手は春に価格を据え置いたサントリーを除いて苦戦、アサヒとキリン、サッポロビールは今年の販売量を前年比3〜6%減少と目標に置いているそうです。加えて消費者の節約指向をうけて、各社揃って今年後半は値段の安い「第3のビール」に力を入れると、昨日から今日、メディア各社が報じました。もはや本物のビールなど、どうでもよくなって来ているのでしょう。

1997年に始めた私の連載は第3回「ビール戦争・地ビール・自ビール」以来、折にふれてビールの話題を追いかけてきました。2000年の第89回「ビールから離れつつある発泡酒」のころに既にこの業界の動向に危うさを感じ、2005年の「食文化に背を向けたビール業界の悲劇 [ブログ時評25] 」で「自ら築いてきたビール文化を貶めているように見える」と批評したものです。

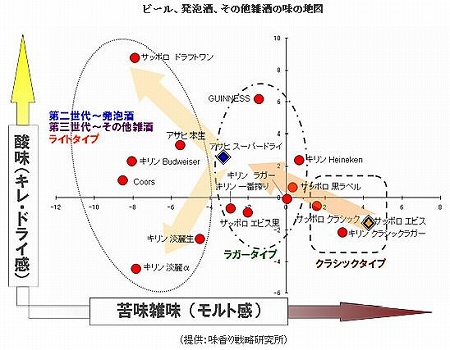

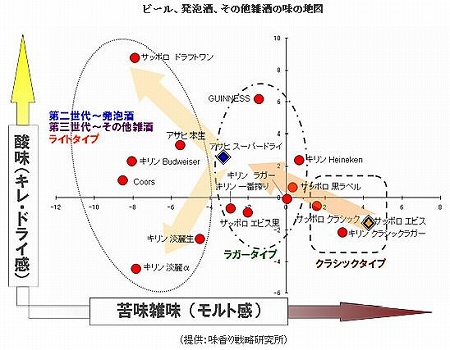

先日、サイエンスポータルの「オピニオン」で、脂質膜による味覚センサの研究をされている都甲潔・九大教授の「おいしさを目で見る」を見て、大いに腑に落ちた気分になりました。味覚センサが数値化して割り出す一つの例として、ビール類の味地図を見せてくれます。ビール各社の主要銘柄を「苦味雑味(モルト感)」を横軸に、「酸味(キレ・ドライ感)」を縦軸にしてプロットしています。とても興味深いので、以下に引用します。 昔、苦味が強い右下あたりに集まって、ビール各社ともほとんど味の差が無かった所から出発し、有名なアサヒ・スーパードライの登場が最初の地殻変動です。キリンが「一番搾り」で追随したころは、まだ可愛い変化だったと読みとれます。第2世代発泡酒と第3世代その他雑酒のワイドバリエーションぶりが歴然としています。ビール本来の苦味を離れた左のフィールドで、酸味(キレ・ドライ感)の変化をつけて新製品が「垂れ流された」ことが判ります。(ビールとは何か、関心がある方は上記の過去の連載でご覧下さい)

昔、苦味が強い右下あたりに集まって、ビール各社ともほとんど味の差が無かった所から出発し、有名なアサヒ・スーパードライの登場が最初の地殻変動です。キリンが「一番搾り」で追随したころは、まだ可愛い変化だったと読みとれます。第2世代発泡酒と第3世代その他雑酒のワイドバリエーションぶりが歴然としています。ビール本来の苦味を離れた左のフィールドで、酸味(キレ・ドライ感)の変化をつけて新製品が「垂れ流された」ことが判ります。(ビールとは何か、関心がある方は上記の過去の連載でご覧下さい)

他社とひと味違う飲み物、気の利いた宣伝コマーシャルさえ打てれば何でも造る――それをビールと呼ぶ必要はないはずです。ところが、ビールをもじった飲料を続々登場させている間に、気が付けば各社「本丸」の純粋ビールをじっくり味わおうとうする雰囲気まで薄れてしまいました。「1杯目はまず生ビール」が国内の宴席で注文されるお酒の飲み方です。その後は、和洋様々なお酒に移るのが普通です。家庭でも最初の乾きを潤すだけの存在になっていて、それなら第3のビールでも十分です。

ここで思い出したのが、京大農学部・伏木亨教授の「ネズミにビールの味がわかるか:美味しさの研究と動物実験」です。ビールは本当に乾き対策だけのものなのか、です。ドイツを中心に「ビールの多飲量特性は、たくさん飲んでもまだおいしく飲める性質のことで、飲み飽きないといい表すこともできる」「ヨーロッパのあるビール会社では、醸造技師ができあがったビールの評価をするのに、まず数リットルを飲んでそれからおいしいかどうかを判断するということを実際に現地で聞いたことがある」というほど、欧州でのビールの旨さは飲み続けて評価するものです。

そこでネズミです。ネズミはビールが好きで、ただの水よりも、5%アルコール水よりも明らかに好きなのです。「ラットはビールの銘柄を的確に識別する。たくさん飲まれるビールは、何回実験してもよく飲まれる。再現性が非常に高い」「同じ銘柄を今度はヒトに与えた実験を行って驚いた。ヒトもラットとほぼ同じ選択をしたからである」「両者の選択が一致するということから、この実験系がヒトの味覚ではなくて、動物としての生理によってビールを選択させたと考えられる。ビールの多飲量性には味ではなくて生理が支配的な要因となることを示している」

ドイツの醸造元直営、というより工場の前にあるビアハウスで飲んだことがあります。ほとんど選択の余地がない2種類のビールを、多くのドイツ人が愉快に長時間、飲み続けます。スーパードライが呼び起こしたビール革命は革新として評価すべきだったと考えていますが、それから後に起きた日本ならではの小手先の改良、税制の歪みによる無用の修飾が、ビールを、ビールから切り離してしまいました。こんなに遠くに来てしまった――先月末から10種類余りのビール系飲料を立て続けに飲んだ感想です。

1997年に始めた私の連載は第3回「ビール戦争・地ビール・自ビール」以来、折にふれてビールの話題を追いかけてきました。2000年の第89回「ビールから離れつつある発泡酒」のころに既にこの業界の動向に危うさを感じ、2005年の「食文化に背を向けたビール業界の悲劇 [ブログ時評25] 」で「自ら築いてきたビール文化を貶めているように見える」と批評したものです。

先日、サイエンスポータルの「オピニオン」で、脂質膜による味覚センサの研究をされている都甲潔・九大教授の「おいしさを目で見る」を見て、大いに腑に落ちた気分になりました。味覚センサが数値化して割り出す一つの例として、ビール類の味地図を見せてくれます。ビール各社の主要銘柄を「苦味雑味(モルト感)」を横軸に、「酸味(キレ・ドライ感)」を縦軸にしてプロットしています。とても興味深いので、以下に引用します。

昔、苦味が強い右下あたりに集まって、ビール各社ともほとんど味の差が無かった所から出発し、有名なアサヒ・スーパードライの登場が最初の地殻変動です。キリンが「一番搾り」で追随したころは、まだ可愛い変化だったと読みとれます。第2世代発泡酒と第3世代その他雑酒のワイドバリエーションぶりが歴然としています。ビール本来の苦味を離れた左のフィールドで、酸味(キレ・ドライ感)の変化をつけて新製品が「垂れ流された」ことが判ります。(ビールとは何か、関心がある方は上記の過去の連載でご覧下さい)

昔、苦味が強い右下あたりに集まって、ビール各社ともほとんど味の差が無かった所から出発し、有名なアサヒ・スーパードライの登場が最初の地殻変動です。キリンが「一番搾り」で追随したころは、まだ可愛い変化だったと読みとれます。第2世代発泡酒と第3世代その他雑酒のワイドバリエーションぶりが歴然としています。ビール本来の苦味を離れた左のフィールドで、酸味(キレ・ドライ感)の変化をつけて新製品が「垂れ流された」ことが判ります。(ビールとは何か、関心がある方は上記の過去の連載でご覧下さい)

他社とひと味違う飲み物、気の利いた宣伝コマーシャルさえ打てれば何でも造る――それをビールと呼ぶ必要はないはずです。ところが、ビールをもじった飲料を続々登場させている間に、気が付けば各社「本丸」の純粋ビールをじっくり味わおうとうする雰囲気まで薄れてしまいました。「1杯目はまず生ビール」が国内の宴席で注文されるお酒の飲み方です。その後は、和洋様々なお酒に移るのが普通です。家庭でも最初の乾きを潤すだけの存在になっていて、それなら第3のビールでも十分です。

ここで思い出したのが、京大農学部・伏木亨教授の「ネズミにビールの味がわかるか:美味しさの研究と動物実験」です。ビールは本当に乾き対策だけのものなのか、です。ドイツを中心に「ビールの多飲量特性は、たくさん飲んでもまだおいしく飲める性質のことで、飲み飽きないといい表すこともできる」「ヨーロッパのあるビール会社では、醸造技師ができあがったビールの評価をするのに、まず数リットルを飲んでそれからおいしいかどうかを判断するということを実際に現地で聞いたことがある」というほど、欧州でのビールの旨さは飲み続けて評価するものです。

そこでネズミです。ネズミはビールが好きで、ただの水よりも、5%アルコール水よりも明らかに好きなのです。「ラットはビールの銘柄を的確に識別する。たくさん飲まれるビールは、何回実験してもよく飲まれる。再現性が非常に高い」「同じ銘柄を今度はヒトに与えた実験を行って驚いた。ヒトもラットとほぼ同じ選択をしたからである」「両者の選択が一致するということから、この実験系がヒトの味覚ではなくて、動物としての生理によってビールを選択させたと考えられる。ビールの多飲量性には味ではなくて生理が支配的な要因となることを示している」

ドイツの醸造元直営、というより工場の前にあるビアハウスで飲んだことがあります。ほとんど選択の余地がない2種類のビールを、多くのドイツ人が愉快に長時間、飲み続けます。スーパードライが呼び起こしたビール革命は革新として評価すべきだったと考えていますが、それから後に起きた日本ならではの小手先の改良、税制の歪みによる無用の修飾が、ビールを、ビールから切り離してしまいました。こんなに遠くに来てしまった――先月末から10種類余りのビール系飲料を立て続けに飲んだ感想です。