時評「少子化対策で政治にできること」

◆民族史の必然(!?)としての非婚化現象

この列島に住む人たち、概して働き者で、モノ作りに特別の才能と情熱を持つ。その特質は縄文の昔からそうである。だが、連載第80回「ヒトゲノム研究での異邦人・日本」終節で述べたように、縄文人の仲間=原日本人集団がぐるり分布している太平洋の周辺で、この国のありようが飛び抜けているのだから、民族的な混淆と地理的な恵みが増幅したものかもしれない。

戦後の我々はその才を目一杯発揮して、小さな列島上に驚くほど高密度で、必要以上の容量の工業社会を築いてしまった。適切な規模で止めることを知らなかった。いや、適切な規模で止めるには人口が多すぎた。

モノ作りに異常に傾斜する、この国の人たちがこんなに多数いたから、自動車メーカーだけで何カ国分かを持ってしまった。小さな国の中で密度の高い競争をする。それはやがて、連載第68回「日本の自動車産業が開いた禁断 」で見た世界規模での生産様式変革に波及して跳ね返り、モノ作りには強くても、仕組みづくりには弱い自らの首を絞める結果に至っている。

リストラ、人減らしの嵐が吹き続けている。大卒の就職難が何年も続いているのが象徴的で、「もう人は要らない」と天の声がしているかのごとくだ。また、こうなる以前から、過酷な競争は嫌だと思う人が生まれていた。

2月末に発表された厚生省の1998年国民栄養調査は、30代までの若い男女に対照的な結果を出した。19年前の調査に比べて男性は肥満が倍増し、30代で3割にもなる一方、女性は「やせ」が急増して、10代、20代でやせ過ぎが2割もある。太る男、やせる女。その背後にあるのは、リストラに象徴される男性の職場でのストレス、過酷な仕事による乱れた食生活だし、女性のスタイル志向であり、それでも結婚できない、したい相手が見つからない現実だろう。

私は若い世代が年上世代から「新人類」「新々人類」と呼ばれるほどには、能天気だと思っていない。卑近な例だと、憧れて新聞社に入って続々と退社していく若い人たちを、とても正直だとの思いで見ている。かつて兵庫県内の通信局長を辞して、ブラジルの邦字紙記者に出ていったケースに、全国紙記者の魅力もこんなものだと、地方記者職場の現実を知るゆえに不思議とは思わなかった。

若者に大人気のJ-POP二人組「B'z」のデビュー曲が『その手を離して』だったことを、最近、アルバムに新アレンジで再録したので思い出した。訴える相手は親なのだろうか、もう自分の生き方に干渉しないで欲しいという内容である。若者たちの音楽が最近、すかっとしないで妙な苦味があると感じるのは私だけだろうか。

一方、結婚した若い親たちも子供を持つなら女児が良いと言い出している。老後も面倒を見て欲しいとの思いだ。嫁に行かなくてもいいから、そばにいて欲しいとも。人がそもそも必要とされなくて、結婚したいと思える相手も見つからず、家庭の輪も小さく縮こまってしまう。それが今の私たちだとみえる。

しかし、人口が多すぎた世代のツケは、連載第35回「年金制度の疲労に見る社会の衰え」で見たように厳然として存在する。

◆社会ビジョンなしに非婚化だけ止められない

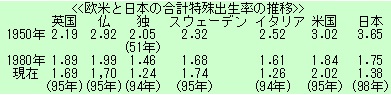

厚生省の国立社会保障・人口問題研究所に、「少子化情報ホームページ」が最近、開設された。そこにある「合計特殊出生率」から抜粋したのが以下の一覧表である。この数字は女性1人が産む子供の平均数であり、「2.08」あれば人口は長期的に維持される。

現在「2」を超えている米国は別格として、欧州でもドイツ、イタリアの急速低落型と、英国、フランスのゆっくり低下型、そしてスウェーデンの反転上昇型の3つがあると知れる。

現在「2」を超えている米国は別格として、欧州でもドイツ、イタリアの急速低落型と、英国、フランスのゆっくり低下型、そしてスウェーデンの反転上昇型の3つがあると知れる。

スウェーデンは78年の「1.60」を底にして上昇に転じている。「各国の少子化の事情と対応策」はこう説明している。「男女平等を『労働の場』と『家庭の場』に実現させようとしているのが、スウェーデンである。 育児をできるだけ『社会的』なものとして位置づけ、出産・育児によって女性の就労参加が阻害されないよう施策がなされている」。いかにもスウェーデンらしいと納得できる。

他方、出生促進策に積極的なフランスは立場が違う。「フランスにおける充実した家族給付制度は、短絡的な人口政策ではなく、子どもを持つという選択が、子どもを持たないという選択に比べて不利にならないよう所得再分配効果を念頭に置いた施策といえる」と説かれている。

アメリカンドリームを目指して移民の絶えない米国。人口流入が出生率を押し上げている。その社会の現実はどうなのだろうか。

村上龍さんが始めたメールマガジン「Japan Mail Media」の「No.044」に、東大出身の元プロ野球選手で米国に渡り、米国大学院留学を経てフロリダで就職している小林至さんの寄稿「日本人に生まれてよかった」がある。

ケーブルテレビに勤める彼の職場は「家族持ちも沢山いますが、一般社員は、例外無く、共働きです。年収2〜3万ドルで、将来の収入増も期待できない以上、共働き以外選択肢無し、といったところでしょう」

「一般社員の70%以上は、大卒です。『妻は専業主婦』というのは、役員クラスまでいかないと、いません。おばちゃん社員もかなりいるのですが、皆、口を揃えて、『ああ、専業主婦やりたい』と言います」

日本以上に学歴を重んじる米国社会では、高学歴さえあれば高収入の可能性は開ける。しかし、低収入の低い階級にとって学歴を得ることが難しい。アメリカンドリームはプロスポーツなどに特別の才能を備えた、わずかな人だけの「例外」に過ぎない。

「ビジネス・スクールですと、年間学費だけで、450万円前後かかるのです。私が、ビジネス・スクールに入ってすぐ気付いたのは、中流家庭出身者は、日本人だけ、といっても過言ではない点です。米国人学生は、金持ちの坊ちゃん集団、他国からの留学生に至っては、もう特権階級出身者ばかり。このときほど、日本人に生まれてよかったと、思ったことはありません」

小林さんは「日本は、決して完璧だ、とは言わないけれど、真に一つの理想を実現している社会だ、と思うに至りました。米国企業のシステムにも、理想は決して感じませんでした」と語っている。

少子化=非婚化の進行は、そう言われる、この国の社会を突き崩しかねないが、どこかの国の政策を、表面的に真似して済む問題でないことは明らかだ。

基本法案を提案した議員達は、「日本再生会議 少子化社会対策フォーラム」で議論している。専門家を招いたパネルディスカッションもある。しかし、私にはどんな社会にするつもりなのか、見えない。子供の保育問題などだけ論じていて、それが若い人たちの心に響くとは思えない。

この基本法案には、例えば男女共同参画社会に向けての積極的な規定がない。法案を見たい方は「少子化社会対策基本法関連」にある。北欧のようにするのだと言われれば、それなりに理解できるが、どうも違うらしい。いや、超党派で提案するためには、最も本質的な部分を避けざるを得なかったと言うべきだろう。